食と生活情報レポート

食生活を中心とした社会の動きについて、調査した結果を紹介します。

男も料理の時代2009

~1997年からの変化~

生活科学研究課では1997年に既婚男性の料理に関する調査を実施し、男性が趣味的に料理を作っていた当時を“男も料理の時代”の始まりと位置付けました。その後10年あまりが経過し、経済環境・家庭環境・消費動向等の様々な要因により、男性の料理の頻度や意識に変化が起きていることが推測されました。

そこで、男性の料理について、1997年からの変化、2009年の動向を把握することを目的として、調査を実施しました。

なお、この調査結果をまとめたショートレポートはPDFファイルでご覧いただけます。

※日清オイリオグループ(株)生活科学研究課調べ

旦那さんたちはどのくらい家事・料理を行なっているの?

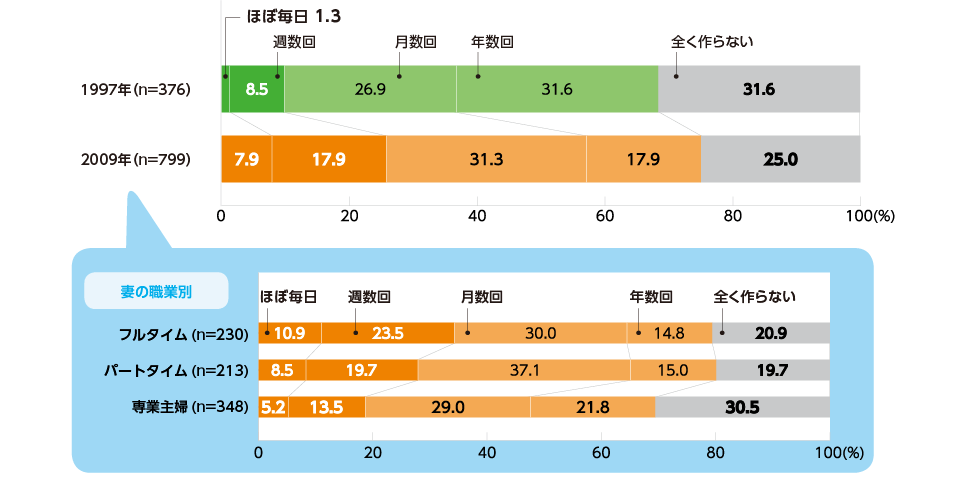

「週数回」以上料理をする人は、10%(97年)から26%(09年)へ大幅にアップ!

料理を作る頻度について「週数回」以上作る割合は、10%から26%へ、「月数回」以上作る割合は、37%から57%へと大幅に増えていました。また、妻が働いている人の方がその頻度が高い傾向がありました。

なんで料理を作るの?

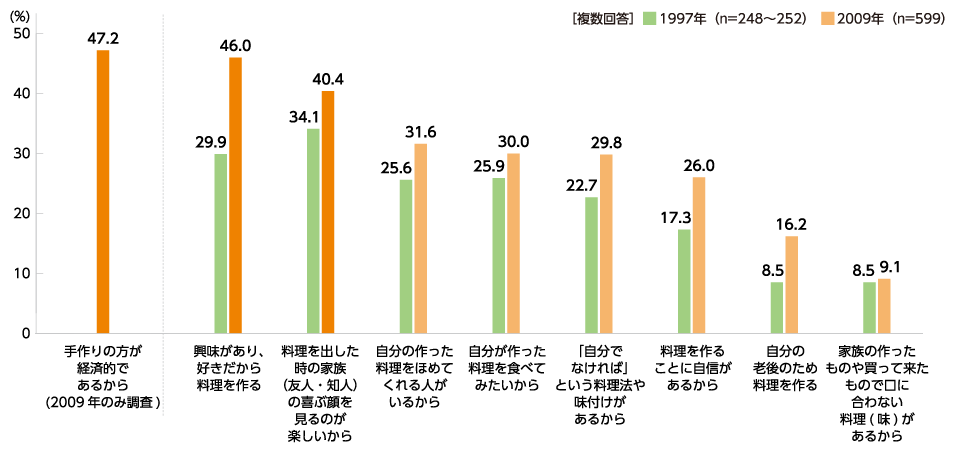

料理を作る理由は、興味・楽しさと、経済性の両側面

「料理を作る理由」について、「興味があり、好きだから」等のポジティブな項目が全体的に増えており、料理の目的や楽しみの幅の広がっていることが感じられました。一方で、09年の調査では、「手作りの方が経済的であるから」 という経済性に関する理由も47%と高い割合であげられました。

何を意識して料理を作っている?

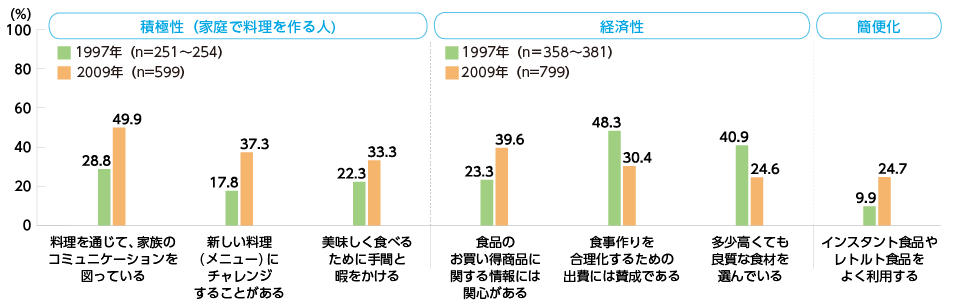

料理に対する積極性と、生活者視点が増加!

料理に対して「積極性」のある姿勢が多くみられるようになりました。 また、同時に「経済性」や「簡便化」に対する意識等が増加しており、趣味としての料理ではなく、生活者として料理をするようになっている様子がうかがえました。

料理の腕前はどのくらい?

ワンディッシュメニューの腕前は大幅にアップ!

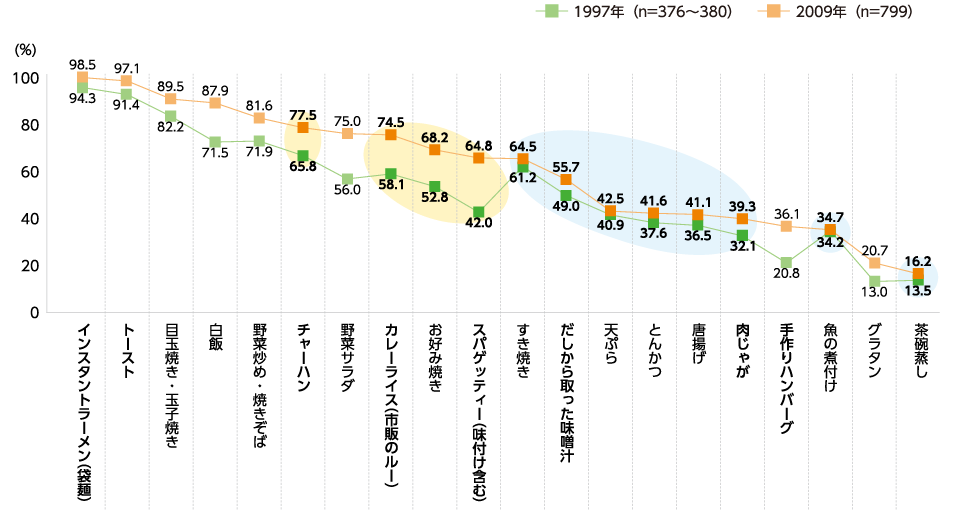

「自分で作れるメニュー」の種類が増えており、例に挙げた20メニューのうち、10メニュー以上作れる人の割合は、52%から66%へと増加していました。

中でも「スパゲティー」「カレーライス」等のワンディッシュメニューが大幅に増加していました。一方で、「肉じゃが」「魚の煮付け」等の和食や、「天ぷら」「とんかつ」等の揚げ物料理にはほとんど増加がみられませんでした。和食や揚げ物を難しいと感じている先入観や、いわゆるお袋の味へのこだわりが影響したのではないかと推測されました。

20代は「母親」「学校の授業」から料理を覚えました

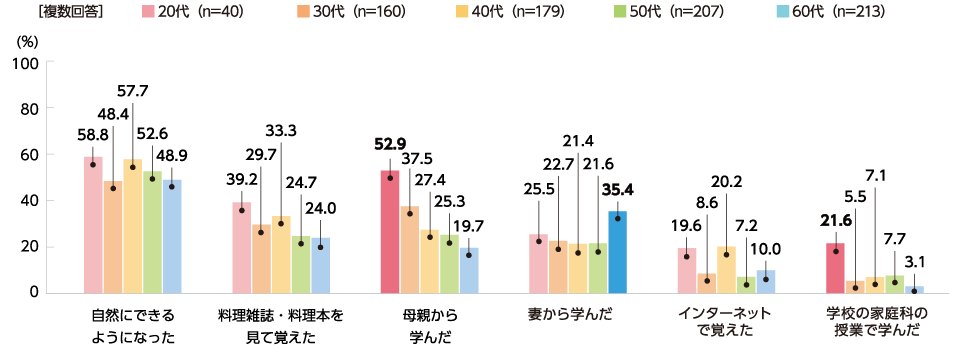

「料理を覚えた方法」について、20代は他の年代に比べて「母親から学んだ」「学校の家庭科の授業で学んだ」が圧倒的に多く、母親との関係や母親世代の意識の変化、1994年の高等学校における家庭科教育必修化等が影響していることが推測されました。

一方、60代では「妻から学んだ」が多いのも特徴的でした。定年後に、料理を妻から教わっている様子がうかがえます。

また、インターネットが普及してきたものの、「料理雑誌・本」の方が割合が高く、料理を覚える手段としては「雑誌・本」が活用されているようでした。

買い物から片付けまでをひとりで行うように

「材料の買い物から、調理、後片付けまでひとりでする」割合が増加していました。

男性が料理を行う際に、調理のみでなく、料理に関わるその他の家事についても行うようになっている様子がみられました。

本レポートの詳細は下記のPDFファイルでご覧いただけます。

- 全8ページ一括ダウンロード(2MB)

- 調査背景(324KB)

- 旦那さんたちはどのくらい家事・料理を行っているの?(516KB)

- なんで料理を作るの?(382KB)

- 料理の腕前はどのくらい?(681KB)

- 何を意識して料理を作っている?(391KB)

- 健康・生活全般に関する意識(382KB)

- 弁当男子の実態(385KB)

PDFファイルを閲覧できない方は、下記のリンク先ページから Adobe Acrobat Reader® をインストールしてください。

Adobe Acrobat Reader ダウンロードページへ(無料)

※Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ

システムズ社)の商標です。